Par Serge St-Arneault, M.Afr

Je peux compter sur mes dix doigts le nombre de fois que j’ai porté un col romain depuis mon ordination sacerdotale le 28 juin 1987. J’ai conservé une photo, en souvenir. En revanche, Dieu merci, je n’ai jamais porté une soutane noire quoique je suis bien fier de porter occasionnellement ma gandoura.

Je mentionne la soutane noire que les curés portaient autrefois, semblable aux habits religieux chez les Sœurs et les Frères, à la suite du témoignage d’une autochtone dans les médias : « Je n’ai eu que du dégout, dit-elle, lorsque j’ai vu ces soutanes noires », en référence avec les membres du clergé qui accompagnaient le pape François lors de sa récente venue en sol canadien.

Pour elle, ce vêtement est synonyme d’agression. Elle en garde un mauvais souvenir. Elle a aussi ajouté que le symbole de la croix représentait l’oppression.

Symbole des premiers chrétiens

La croix n’était pourtant pas le symbole des premiers chrétiens. « Ils utilisaient plutôt les symboles du poisson et des pains en souvenir de la multiplication de ces aliments par Jésus, représentant du même coup le rassemblement eucharistique ainsi que la présence du Christ ressuscité. Le symbole du poisson était accompagné des lettres « ICHTUS » (ἰχθύς) qui peuvent se traduire par « Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur1. »

Que faut-il donc faire maintenant au sujet des croix qui font partie du patrimoine culturel du Québec ? Faut-il les enlever de tous les lieux publics comme cela s’est fait à l’Assemblée nationale ?

De fait, il y a eu deux croix. La première datait de 1936 et la second de 1982. Elles sont maintenant réunies et bien visibles près de la porte d’entrée du Salon Bleu2 que j’ai visité en 2019.

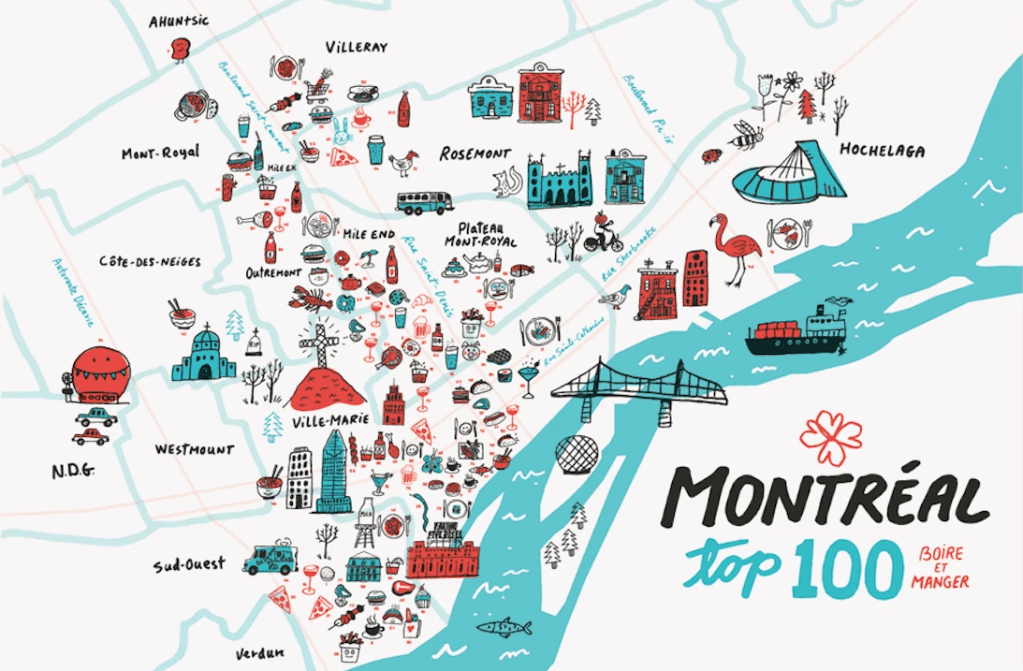

La question suscite beaucoup de controverses comme c’est le cas pour les statues des colonialistes qui sont périodiquement déboulonnées. Que devrions-nous faire des croix comme celle du Mont-Royal3 qui est devenu une marque de commerce de la Ville de Montréal, visible sur de nombreuses publicités touristiques4 ?

De plus, des croix surplombent de nombreuses montagnes comme celle à La Tuque où j’ai grandi.

Le récent voyage apostolique du pape François au Canada se voulait être ‘pénitentiel’, une demande de pardon pour les sévices infligés aux enfants et familles des Premières Nations. La réussite de ce voyage se démontrera avec les suites qui naîtront de cette audacieuse tentative de réconciliation.

Lors de son passage à Québec, le pape François a souligné qu’il serait erroné d’être nostalgique d’un monde sacralisé, d’une société d’autrefois où l’Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d’importance sociale. Selon lui, « la diminution de l’importance sociale de l’Église ou la perte de richesse matérielle et de privilèges demande de réfléchir aux changements dans la société qui ont influencé la façon dont les gens pensent et organisent leur vie5. »

Toujours selon le pape François, il s’agit de construire une Église « humble, douce, miséricordieuse, qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l’inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse. »

Et le symbole de la croix alors ?

Les Premières Nations ont été progressivement dépossédées et relayées dans des ‘réserves’6 . Pouvons-nous réparer les tords qu’elles ont subit ? Pouvons-nous considérer la demande des femmes mohawks de retirer la croix du Mont-Royal ? Oserions-nous nous déposséder à notre tour d’un puissant symbole qui représente le sacrifice de Jésus-Sauveur ? Ne devons-nous pas nous déposséder de ce puissant symbole comme signe tangible de réconciliation si celui-ci représente l’oppression ?

Pour éviter de sombrer dans une forme de « catholicisme bashing » comme nous subissons souvent le « Québec bashing » au Canada, nous pourrions prendre librement, en tant qu’Église Catholique, l’initiative de revisiter nos symboles publics, éventuellement les modifier, dans le but, toujours selon le pape François, de « promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que dans le visage de chacun se reflète la présence de Dieu. »

La tombe de Maurice Le Noblet Duplessis (1890-1959)

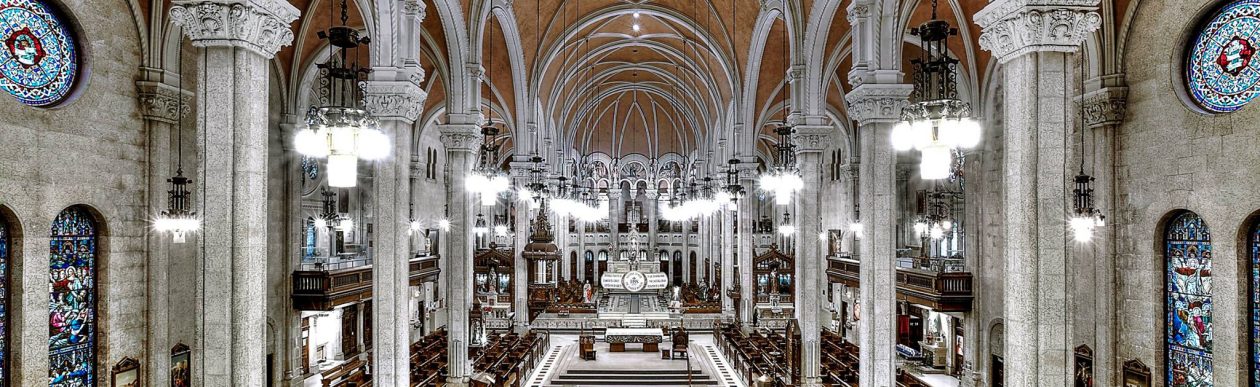

Maurice Le Noblet Duplessis, autrefois Premier Ministre du Québec, décédé le 7 septembre 1959 à Schefferville, est enterré au cimetière Saint-Louis à Trois-Rivières. Sa pierre tombale est particulièrement représentative d’une époque où le politique, le social et le religieux cohabitaient étroitement.

Mais, pourquoi y avoir érigé une si grande croix ? Certes, d’autres pierres tombales portent une croix, mais pas aussi volumineuse. Je présume qu’à cette époque, socialement parlant, un personnage d’État méritait qu’on souligne son statut avec une plus grande croix.

Aujourd’hui, notre sensibilité n’est plus la même. La pierre tombale de René Lévêque au cimetière Saint-Michel de Sillery à Québec ne porte aucune trace d’une croix. Voilà la nouvelle normalité.

Tout compte fait, il est périlleux de retirer les symboles du passé même si elles évoquent l’oppression. Une blessure ne doit pas en engendrer une autre. Cependant, nous bénéficierions tous de revisiter respectueusement le pouvoir des symboles qui ont façonné et qui façonnent différemment maintenant notre vie collective et publique.

Le génocide culturel

Le drame vécu par l’ensemble des Premières Nations est plus profond que les symboles rattachés aux soutanes noires ou aux croix. Il est reconnu que le gouvernement fédéral a mis en place un système de suppression des éléments culturels de ces populations avec le consentement des Églises (Catholiques et Anglicanes). Il s’agit d’une tentative d’assimilation et de génocide culturel. La question est de savoir pourquoi les Églises ne se sont pas opposées à cette idéologie. Le prix à payer pour cette collaboration entre l’État et l’Église est maintenant très lourd.

Prêtre incognito

Je considère la laïcité comme une bénédiction. Mon identité est intimement liée à mon engagement comme prêtre missionnaire. Je suis également heureux de ne pas devoir m’identifier par un habit religieux ou un col romain, sauf pour des fonctions pastorales comme la célébration de la messe.

La séparation de l’État et de l’Église est aussi une bénédiction. Historiquement, l’Église Catholique, tout comme les autres Églises, a tiré profit du pouvoir qu’elle exerçait, même au nom du service évangélique commandé par Jésus.

La diminution du nombre de prêtres et la disparition des certaines communautés religieuses sont également une bénédiction. Les croyants chrétiens catholiques, laïcs et religieux, ont une chance historique pour renouveler la profondeur de leurs expériences spirituelles et d’en témoigner sans recherche de prestige, égaux avec toutes les personnes de bonne foi de toutes les orientations spirituelles et religieuses. L’avenir de nos communautés croyantes et non-croyantes s’oriente vers l’interculturalité, une notion qui affirme que notre diversité culturelle est une richesse, non une menace.

Vers une spiritualité interculturelle

Comment pouvons-nous intégrer la spiritualité de l’interculturalité dans notre quotidien ?

- Nous devons être prêts à changer notre regard et nos modes de perception.

- En développement une démarche constructive.

- En considérant l’autre personne ou l’autre groupe comme une source de complémentarité.

- En appréciant l’autre comme un don pour moi, non pas une menace.

- Ainsi, une communauté interculturelle devient un don pour tous.

- Nous devons valoriser la diversité qui est voulue par Dieu.

- À l’exemple de Moïse qui doit se déchausser pour pénétrer dans le lieu sacré de la rencontre, nous aussi, nous nous déchaussons de nos préjugés pour prioriser la spiritualité de l’interculturalité.

- Nous sommes tous les enfants d’un même créateur.

- La diversité est un don de Dieu.

- La diversité est suscitée par l’Esprit de Dieu.

- Nous devons chercher à atteindre ou tendre vers la spiritualité de communion.

- Pour bien jouer son rôle, l’Église devrait avant tout être la maison ou l’école de la communion.

- À privilégier : le regard du cœur, l’attention à l’autre, la capacité de voir le positif chez l’autre (personne ou groupe) et partager les fardeaux.

- Nous devons construire la fraternité (référence : 1 Jean, 4,20).

- En élargissant notre « cercle de fraternité »

- En devenant des LIEUX D’HOSPITALITÉ SOLIDAIRES en privilégiant le vrai dialogue et la construction progressive d’une spiritualité interculturelle dans l’accueil de l’autre.

- Contempler le crucifié, par Serge St-Arneault, Espace Perso de Serge, 21 mars 2021. ↩︎

- La médaille de l’Assemblée nationale aux victimes de polytechnique, par Serge St-Arneault, Espace Perso de Serge, 6 décembre 2019. ↩︎

- Montréal remise son crucifix, mais gardera la croix du Mont-Royal, Pierre-André Normandin, La Presse, 21 mars 2019. ↩︎

- Site Web : FOODIES! : Découvrez la nouvelle carte illustrée des meilleurs restaurants de Montréal! ↩︎

- François : la sécularisation, « un défi pour notre imagination pastorale ». Texte de Adélaïde Patrignani, Cité du Vatican, 29 juillet 2022. ↩︎

- Selon Wikipédia, au Canada, une réserve indienne (en anglais : Indian reserve) est une partie des terres de la Couronne mise « à l’usage et au profit » d’un groupe autochtone membre des Premières Nations. ↩︎

MISE À JOUR DU 9 SEPTEMBRE 2025

Sébastien Tanguay à Québec – Le Devoir, 9 sept 25

Les jours du crucifix qui trône dans la salle du conseil municipal de la Ville de Québec pourraient être comptés. La Commission consultative sur le vivre-ensemble recommande le retrait de la croix accrochée à la gauche du siège de la présidence. (…)

L’entrée du crucifix à la salle du conseil de la Ville de Québec précédait de quelques mois l’introduction de la croix à l’Assemblée nationale par le gouvernement de Maurice Duplessis. Cette dernière ne figure plus au Salon bleu depuis 2019, à la suite d’une motion adoptée à l’unanimité par les parlementaires. (…)

Une bonne décision serait de mettre le crucifix derrière une vitrine dans le couloir, comme objet témoin de l’évolution de notre société.

AUTRE LIEN – 2 septembre 2025 :

EXTRAIT PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANT DE CE REPORTAGE :

“One of the difficulties of this conversation is that when you use the expression ‘separation of church and state’ anywhere in North America, besides Quebec, it means we will protect religion from the intervention of government,” Poupko said. “In Quebec, it means we will protect government from the intervention of religion.” Rabbi Reuben Poupko

« L’une des difficultés de ce débat réside dans le fait que lorsque l’on utilise l’expression « séparation de l’Église et de l’État » en Amérique du Nord, à l’exception du Québec, cela signifie que nous protégerons la religion de l’intervention du gouvernement », explique M. Poupko. « Au Québec, cela signifie que nous protégerons le gouvernement de l’intervention de la religion. » Rabbi Reuben Poupko

Magnifique! Rita

J’aimeJ’aime

Un texte véridique et très bien expliqué. Dans le temps c’était des symboles et aujourd’hui toutes ces richesses devraient être distribués au moins nanti pour bâtir, construire, donner de l’amour, de la tendresse aux humains,pour partager, c’est tout ce qui compte et Dieu dans son infini bonté y pourvoira. Merci Seigneur.

J’aimeJ’aime

J’adhère pleinement à ta pensée dans ce texte. J’ai été choqué de voir ces nombreux évêques vêtus de brocard et de mitres entourant le pape. Nous allions à une demande de pardon et la logique aurait dû, me semble-t-il de s’y présenter en civil, et de se mêler aux autochtones présents de façon discrète et humble. Et la présence des robes noires également manquaient de sensibilité. Nous avons beaucoup à apprendre si nous voulons poursuivre le chemin d’un peuple nouveau. Merci pour cette réflexion.

J’aimeJ’aime

Merci pour ce texte Serge. Il me touche. Merci pour ta sensibilité à l’autre et les univers complexes de la douleurs et de l’espoir.

J’aimeJ’aime

Excellente réflexion ! L’interculturalité devrait nous inspirer pour mieux nous unir

J’aimeJ’aime